【首例】我院心内科率先开展心腔内超声直视下乳头肌室早射频消融手术

近日,我院心血管内科在院本部心内科朱洁明主任医师的带领下成功完成心腔内超声(ICE)指导下乳头肌室早射频消融手术,这是肇庆地区首次开展此类手术。

朱洁明主任团队

患者为中年男性,1年前体检发现室性早搏,近半年活动后频繁气促。入院心电图提示频发室性早搏并伴有短阵室速,动态心电图24小时早搏数5万多,相当于心脏每跳动两次就有一次是不正常的。

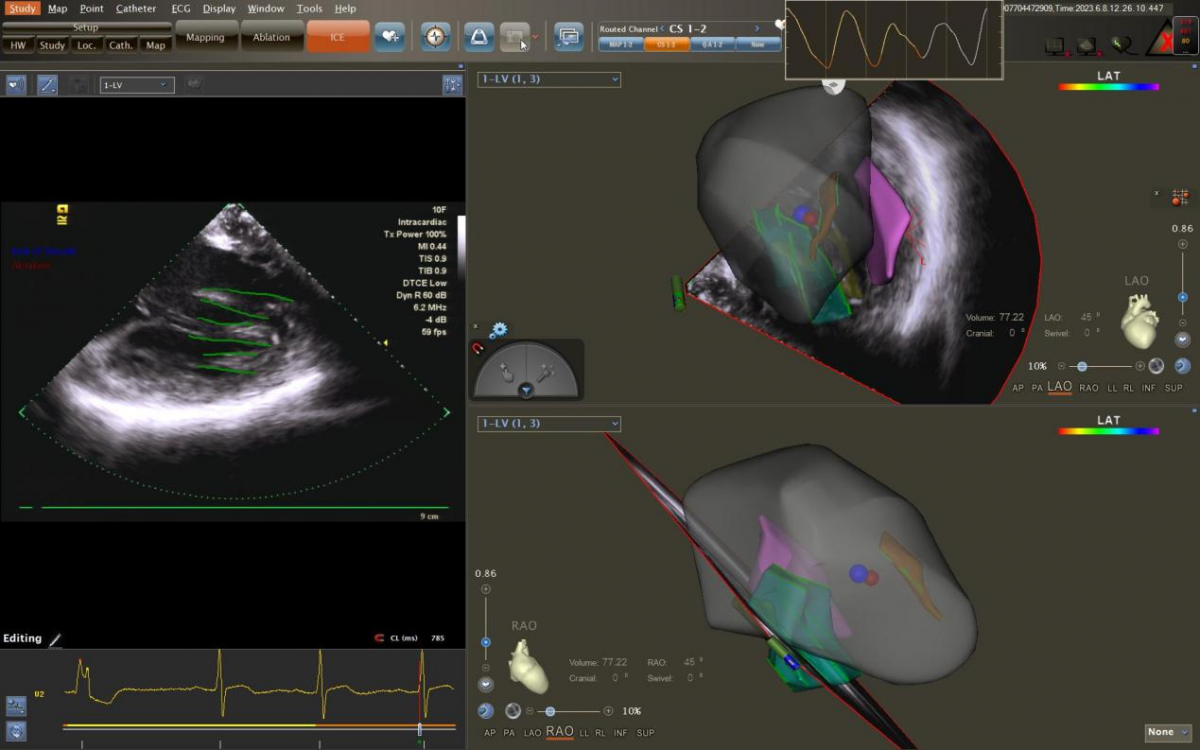

通过分析患者体表心电图,朱洁明主任初步定位其室早起源于左室后侧乳头肌,由于解剖位置特殊,决定采用ICE联合carto三维标测系统治疗方法,构建左心室乳头肌结构,准确引导消融导管到达并贴靠乳头肌,提高消融成功率,避免不必要的消融损伤。

在ICE的指导下,术中发现患者左心室后侧乳头肌有3组,正常人只有1-2组,提示了左室心脏解剖的特殊性。

左心室和乳头肌模型构建

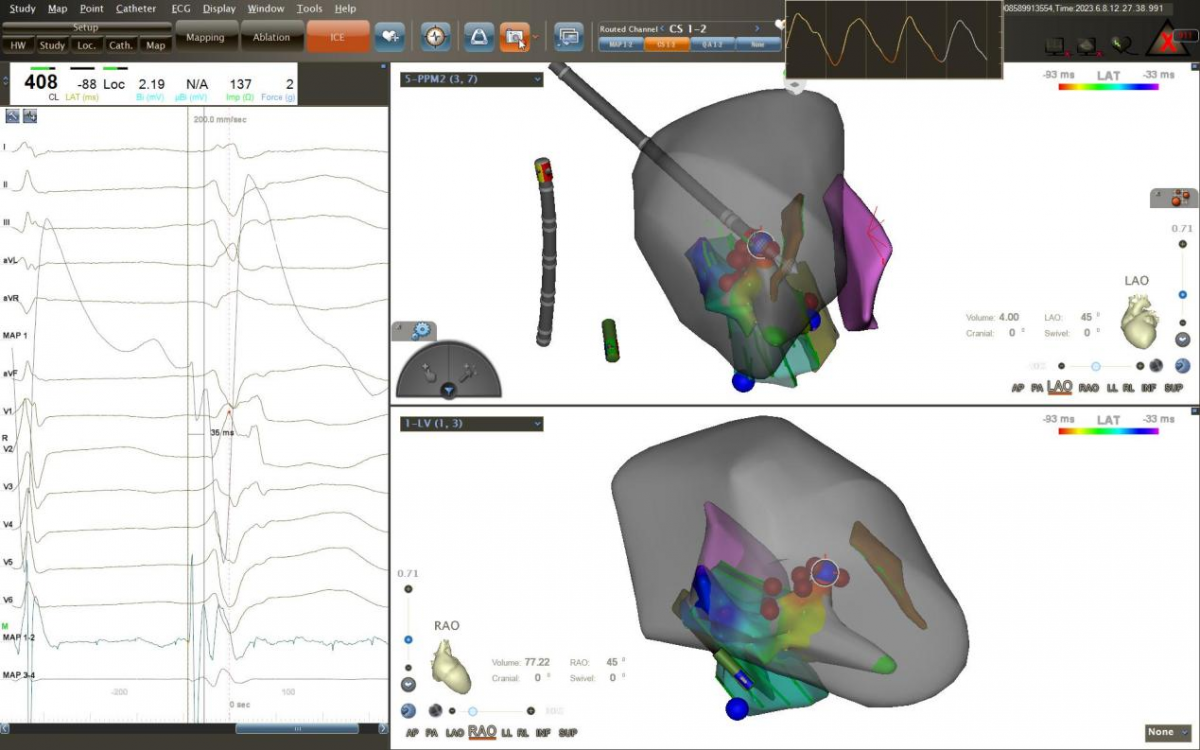

分别构建左心室后侧乳头肌的3组模型后,使用压力大头在后侧间隔组乳头肌根部压迫,室早大幅减少,提示室早为附近起源,消融后室早立刻消失,但观察5分钟仍有少量早搏出现,大头继续在间隔组乳头肌周围行激动标测,于乳头肌头部位置记录到激动时间提前体表最早电位,压力大头保证稳定贴靠时消融治疗,室早完全消失,观察半小时并使用药物诱发也不再发作室早。

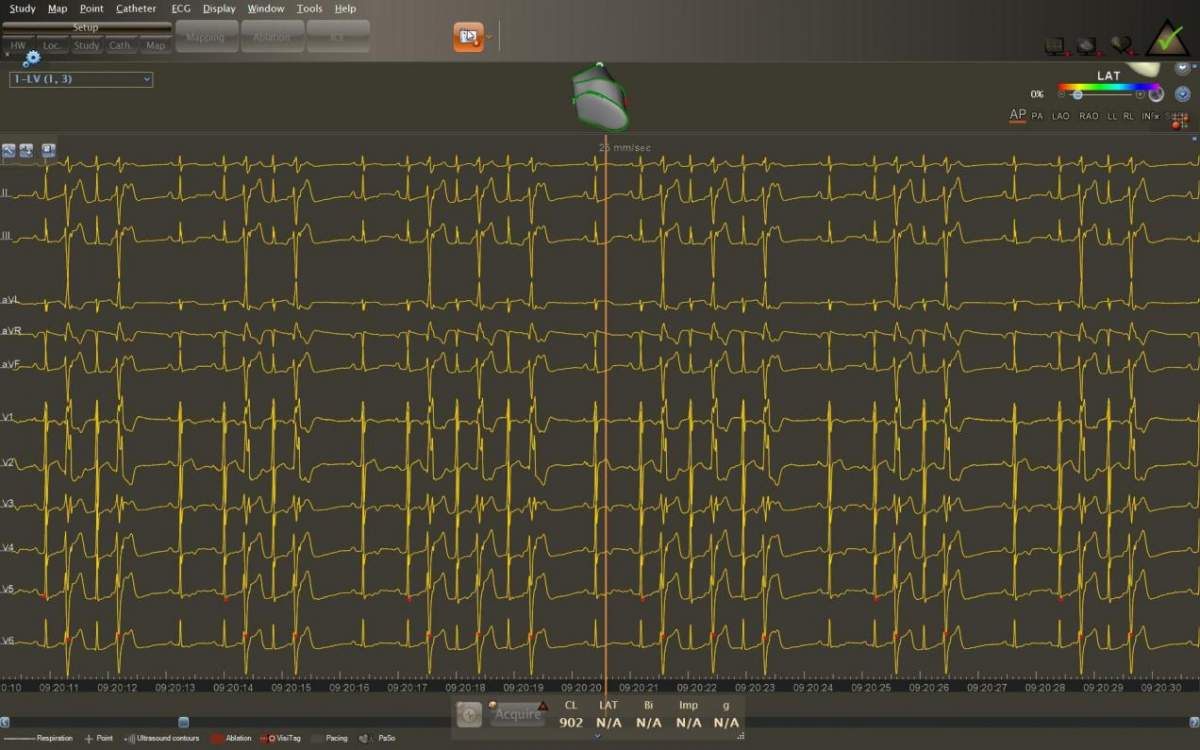

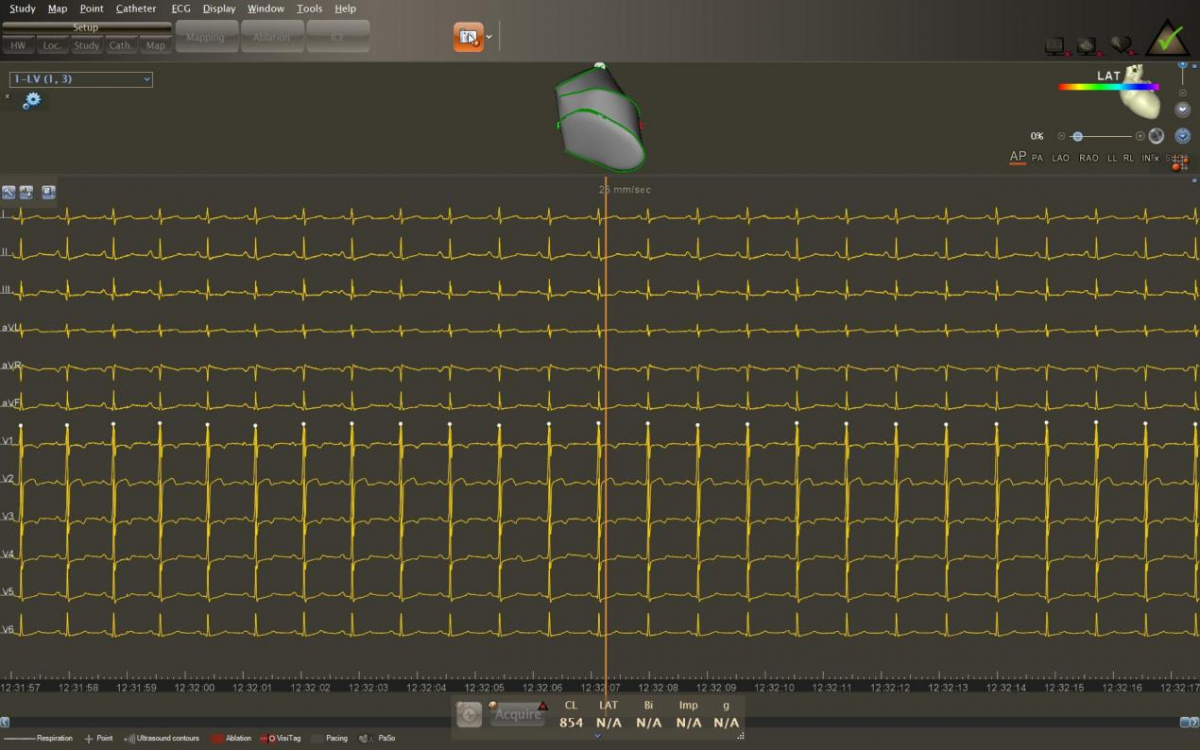

乳头肌头端最早电位图

(上方蓝色代表靶点,周围红色消融点)

术前(上图)术后(下图)体表心电图对比

为什么乳头肌室早难度大?

朱洁明主任术后解释道:乳头肌起源的室性心律失常占特发性室性心律失常的4%~12%,多见于无器质性心脏病患者,药物治疗往往无效。乳头肌的解剖结构复杂,随着心脏的搏动,乳头肌跳动明显,消融治疗导管在乳头肌上的贴靠难度较大,因此来源于乳头肌的室早标测和消融难度远大于其他特发性室性心律失常。心腔内超声精准指导消融导管的到位,也是此次手术成功的关键。

什么是心腔内超声?

心腔内超声早期应用于结构性心脏病(如房间隔缺损等),由于其具有能够实现心脏结构的实时可视化、能及时识别手术并发症以及不需全身麻醉等诸多优点,近年来在电生理手术中应用逐渐增多,被称为电生理医生的“第三只眼睛”,广泛应用于房颤射频消融、室性心律失常消融、左心耳封堵等心律失常介入手术。

三维诊断超声导管

此次手术的顺利开展离不开心内科全体人员的努力,也离不开医疗新技术的发展,我院心内科团队将继续引进新技术,提升科室硬实力,为广大人民群众的健康保驾护航。

肇庆医院心血管内科每周四上午设置心律失常专家门诊,关注“中山大学附属第三医院肇庆医院”微信服务号,点击界面下方“微医院”,选择“预约挂号”。或线下至医院现场挂号。